REVIEW

この時代の祈りの儀式

今城 恵子 /SPI

「身体の水平状態から垂直状態に立とうとする衝動を丁寧に追いながら立っていく行為」としての伊宝田さんの取組には、20年以上ゆるやかに接してきた。重力に抗い時間をかけて立ち上がる様子を、早朝の海岸や、森の中で鑑賞する体験はとても感動的である。そのため室内上映である今展示に対して正直にいうとあまり期待感をもたず来場した。ところが、、、深い感動を伴う鑑賞体験となったのである。

映像の中で立ち上がろうとする伊宝田さんの表情は苦しそうで、それはコロナ禍がもたらした交流の断絶、孤独、不安、なのではないか?そして絵画に描かれた縦線(zipといわれるニューマンの特徴だと後から知る)が、垂直方向に伊宝田さんを導いているのだとすると、この行為は世界の苦しみを引き受け、自らも苦しみながら、昇華させる祈りの儀式ではないか?と。ニューマンの描いた受難と、今この時代、そしてこの行為。伊宝田さんがスケッチした「この空間を風呂敷でつつんで縫い上げながら、垂直方向に上っていくイメージ」そのものを体感し、この時代の祈りの儀式に立ち会ったような深い感動となったのである。

映像の中で立ち上がろうとする伊宝田さんの表情は苦しそうで、それはコロナ禍がもたらした交流の断絶、孤独、不安、なのではないか?そして絵画に描かれた縦線(zipといわれるニューマンの特徴だと後から知る)が、垂直方向に伊宝田さんを導いているのだとすると、この行為は世界の苦しみを引き受け、自らも苦しみながら、昇華させる祈りの儀式ではないか?と。ニューマンの描いた受難と、今この時代、そしてこの行為。伊宝田さんがスケッチした「この空間を風呂敷でつつんで縫い上げながら、垂直方向に上っていくイメージ」そのものを体感し、この時代の祈りの儀式に立ち会ったような深い感動となったのである。

今城 恵子 (いまじょう けいこ)/SPI

2000年3月お茶の水女子大学 文教育学部 美術史学専攻卒業、学芸員資格取得

2000年4月以降、民間企業にて人事職として勤務、アート思考を取り入れた研修等に取り組み現在に至る。

*1998年映像作家大木裕之氏のワークショップにて伊宝田さんと出会う

*1999年佐渡島、2002年長野県などの「立ちたさ_」で写真撮影を担当

*2003年-現在 大木裕之主催アートイベント「たまたま」を毎年開催

2000年4月以降、民間企業にて人事職として勤務、アート思考を取り入れた研修等に取り組み現在に至る。

*1998年映像作家大木裕之氏のワークショップにて伊宝田さんと出会う

*1999年佐渡島、2002年長野県などの「立ちたさ_」で写真撮影を担当

*2003年-現在 大木裕之主催アートイベント「たまたま」を毎年開催

SNS 投稿より

竹村 香都

「立ちたさ_」展 2023 『「立ちたさ」Barnett Newman と 対峙 in Washington, D.C. 』@人形町visions

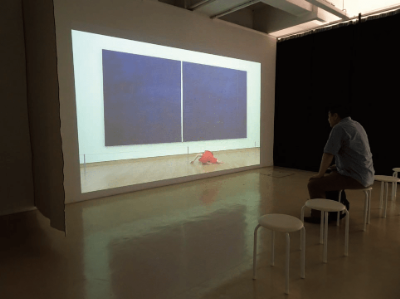

三方を囲まれた巨大な壁面に映し出された映像で、ワシントン・ナショナル・ギャラリーに展示されているNewmanの「十字架の道行」に対峙する「立ちたさ_」を追体験できる貴重な展覧会。

伊宝田隆子さんの「立ちたさ_」

https://tachitasa.com

水平面に伏した身体が重力に反して垂直に成る行為「立つ」を数十分かけて丁寧に行う。

以前、隅田川の河原と長瀞でのパフォーマンスに立ち会った。この時は風景が外界。町歩きや自然科学を愛好していると、一見「静」に見える外界の風景は、実は変化の過渡である事に気付く。地球の歴史を46億年として1秒刻みで捉えると、常に「1秒/46億年+46億年以降の経過時間+1秒」の瞬間の連続である。そして緩やかに緩やかに立ち上がっていく行為は、一見「動」であるが人間が立ち上がる、という普遍的な行為なのである。この「一見静の過渡」と「一見動の普遍」、体感的には逆転しているような体験がものすごく面白かった。

展示はBarnett Newman の連作「十字架の道行」と「存在せよ II」大きなカンバスに描かれた15枚の作品、様々な縦の線、Newmanが支配する確立されたNewman世界との対峙。

まずNewmanの作品そのものが気になる。このそれぞれの線に彼が行き着いた過程はどのようなものだったのだろうか。そんな事を考えさせられてしまうほどに、静かでもあり不穏でもあり、実にシンプルでいて強烈な線たちなのである。

【参考】バーネット・ニューマン「十字架の道行き」展

https://www.art-annual.jp/news-exhibition/news/43091/

Newmanは作品において、鑑賞者の参加を重視していたそう。この参加=鑑賞は、縦の線に対して直立した人間の視線が行う、言わば垂直と垂直の対峙である。

隆子さんの「立ちたさ_」は、水平から垂直へのアプローチ。Newmanの作品に対して、水平から参加した人はきっと世界でただ一人だ。

そして、Newmanが作品の垂直に至った過渡を思う時、この垂直に立つ事で完成する「立ちたさ_」は、Newmanの作品の根源的な体

現ではないだろうか、と、身震いに近い感動を覚えながら、数十分を過ごした。

もうとっくに亡くなっているのだけど、Newmanご本人にぜひ体験していただきたいと強く感じた。

そして自身でNewmanの連作の実物を体験してみたいと思った。実物鑑賞したいー。

体幹も筋力も弱々なワタクシなので通常の「垂直と垂直の対峙」にて。笑笑

いやはや、それにしても大変に豊かな時間を過ごさせていただき、感謝感謝です。

三方を囲まれた巨大な壁面に映し出された映像で、ワシントン・ナショナル・ギャラリーに展示されているNewmanの「十字架の道行」に対峙する「立ちたさ_」を追体験できる貴重な展覧会。

伊宝田隆子さんの「立ちたさ_」

https://tachitasa.com

水平面に伏した身体が重力に反して垂直に成る行為「立つ」を数十分かけて丁寧に行う。

以前、隅田川の河原と長瀞でのパフォーマンスに立ち会った。この時は風景が外界。町歩きや自然科学を愛好していると、一見「静」に見える外界の風景は、実は変化の過渡である事に気付く。地球の歴史を46億年として1秒刻みで捉えると、常に「1秒/46億年+46億年以降の経過時間+1秒」の瞬間の連続である。そして緩やかに緩やかに立ち上がっていく行為は、一見「動」であるが人間が立ち上がる、という普遍的な行為なのである。この「一見静の過渡」と「一見動の普遍」、体感的には逆転しているような体験がものすごく面白かった。

展示はBarnett Newman の連作「十字架の道行」と「存在せよ II」大きなカンバスに描かれた15枚の作品、様々な縦の線、Newmanが支配する確立されたNewman世界との対峙。

まずNewmanの作品そのものが気になる。このそれぞれの線に彼が行き着いた過程はどのようなものだったのだろうか。そんな事を考えさせられてしまうほどに、静かでもあり不穏でもあり、実にシンプルでいて強烈な線たちなのである。

【参考】バーネット・ニューマン「十字架の道行き」展

https://www.art-annual.jp/news-exhibition/news/43091/

Newmanは作品において、鑑賞者の参加を重視していたそう。この参加=鑑賞は、縦の線に対して直立した人間の視線が行う、言わば垂直と垂直の対峙である。

隆子さんの「立ちたさ_」は、水平から垂直へのアプローチ。Newmanの作品に対して、水平から参加した人はきっと世界でただ一人だ。

そして、Newmanが作品の垂直に至った過渡を思う時、この垂直に立つ事で完成する「立ちたさ_」は、Newmanの作品の根源的な体

現ではないだろうか、と、身震いに近い感動を覚えながら、数十分を過ごした。

もうとっくに亡くなっているのだけど、Newmanご本人にぜひ体験していただきたいと強く感じた。

そして自身でNewmanの連作の実物を体験してみたいと思った。実物鑑賞したいー。

体幹も筋力も弱々なワタクシなので通常の「垂直と垂直の対峙」にて。笑笑

いやはや、それにしても大変に豊かな時間を過ごさせていただき、感謝感謝です。

「立ちたさ_」2020 へ寄せて −伊宝田隆子さんの推薦文

岩下 徹 (ダンス/即興)

伊宝田隆子さんの「立つ」という行為と一度だけ即興ダンスで共演させて頂いたことがある。そのセッション公演は、先ず彼女がアクティングエリアのドセンターに静かに横たわり、そして即興の大先達でいらっしゃる竹田賢一さんの大正琴の演奏が入り、その後は約45分持続したと記憶している。

その間、私は彼女の周りをグルグルと忙しなく踊り続けたが、時間が経つにつれ、立とうとし続けている彼女の求心力がドンドン強くなっていき、最後は彼女に触れんばかりなっていたと思う。誘蛾灯に吸い寄せられる一匹の蛾の如く・・・?

その力は、一体何だったのか・・・?それは、極めてゆっくりとだが、「立つ」ことへと真っ直ぐに向かう一点の曇りも無い意志と言うより、立つまでの過程を一々しつこく自問自答しながら、如何に紆余曲折し続けるか?という辛抱強さだったのかも知れない。

我々の殆どが幼少期に立ち上がることを覚えてから、ほぼ毎日のように繰り返されてきた「立つ」という日常的な当たり前の動作が、彼女の「立ちたさ_」に立ち会うことによって、改めて問い直される。それが、こんなにも尊いことだったのか!と。

以前、私が非道い腰痛に見舞われた際、幾度も立とうとし、その度に頽れ、遂に立つことが叶わなかったことを思い出した。その何と悔しかったこと!人間は、立つことで初めて人類、文字通り”Homo erectus直立する人“になったのか・・・?

舞踏は、嘗てこのような人間存在の本質的な在りように執拗に肉迫し続けたに違いない。が、今や最早その任を殆ど解かれているように思われる。その代わり、彼女のような別の分野の人達のなかに、その跡を継いでいる人が居るのかも知れない。非連続の連続のようなこととして。

序でながら、舞踏とは命がけで突っ立った死体である」との言葉を土方巽は残し、大野一雄も生前「例えばとまどってどうしても解らなくなって立ち尽す……叫びのようなもの」というように語ったが、彼女の直立は、そのような在り方とはかなり趣を異にするかも知れない。何故なら、彼女のそれは恰も初めて立った幼子のように初々しく見えるから。

「立ちたさ_」という行為に於いては、直立という目標が後方に退き、それまでの過程が正面に進出し、我々は立つまでの約60分という時間を彼女と共にする。山有り谷有りの起伏に富み、まるで人生にも似た道のりを。だからこそ、我々は彼女に共感sympathy(sym同じくする+pathy苦痛を)するのだろう。果たせる哉、やがてその目標の直立が正面に迫り、それに至るまでの行程が後方に退く。そして遂に「立つ」ことが完遂された時、我々も彼女と共に素直な喜びを覚え、立ち上がった彼女の姿に深く感じ入る。

伊宝田隆子さんの「立ちたさ_」は、このような普遍性を持っていると思われ、従ってそれはアメリカでも充分に通用すると思われる。「立ちたさ_2020」で、彼女は彼の国へ赴き、没後50年のバーネット・ニューマンの絵の前で「立つ」ことに改めて挑戦してみたい!と心から願っている。拠って、私はこのプロジェクトが全面展開されることを熱望する。

最後までお読み頂き、誠に有り難うございました。

その間、私は彼女の周りをグルグルと忙しなく踊り続けたが、時間が経つにつれ、立とうとし続けている彼女の求心力がドンドン強くなっていき、最後は彼女に触れんばかりなっていたと思う。誘蛾灯に吸い寄せられる一匹の蛾の如く・・・?

その力は、一体何だったのか・・・?それは、極めてゆっくりとだが、「立つ」ことへと真っ直ぐに向かう一点の曇りも無い意志と言うより、立つまでの過程を一々しつこく自問自答しながら、如何に紆余曲折し続けるか?という辛抱強さだったのかも知れない。

我々の殆どが幼少期に立ち上がることを覚えてから、ほぼ毎日のように繰り返されてきた「立つ」という日常的な当たり前の動作が、彼女の「立ちたさ_」に立ち会うことによって、改めて問い直される。それが、こんなにも尊いことだったのか!と。

以前、私が非道い腰痛に見舞われた際、幾度も立とうとし、その度に頽れ、遂に立つことが叶わなかったことを思い出した。その何と悔しかったこと!人間は、立つことで初めて人類、文字通り”Homo erectus直立する人“になったのか・・・?

舞踏は、嘗てこのような人間存在の本質的な在りように執拗に肉迫し続けたに違いない。が、今や最早その任を殆ど解かれているように思われる。その代わり、彼女のような別の分野の人達のなかに、その跡を継いでいる人が居るのかも知れない。非連続の連続のようなこととして。

序でながら、舞踏とは命がけで突っ立った死体である」との言葉を土方巽は残し、大野一雄も生前「例えばとまどってどうしても解らなくなって立ち尽す……叫びのようなもの」というように語ったが、彼女の直立は、そのような在り方とはかなり趣を異にするかも知れない。何故なら、彼女のそれは恰も初めて立った幼子のように初々しく見えるから。

「立ちたさ_」という行為に於いては、直立という目標が後方に退き、それまでの過程が正面に進出し、我々は立つまでの約60分という時間を彼女と共にする。山有り谷有りの起伏に富み、まるで人生にも似た道のりを。だからこそ、我々は彼女に共感sympathy(sym同じくする+pathy苦痛を)するのだろう。果たせる哉、やがてその目標の直立が正面に迫り、それに至るまでの行程が後方に退く。そして遂に「立つ」ことが完遂された時、我々も彼女と共に素直な喜びを覚え、立ち上がった彼女の姿に深く感じ入る。

伊宝田隆子さんの「立ちたさ_」は、このような普遍性を持っていると思われ、従ってそれはアメリカでも充分に通用すると思われる。「立ちたさ_2020」で、彼女は彼の国へ赴き、没後50年のバーネット・ニューマンの絵の前で「立つ」ことに改めて挑戦してみたい!と心から願っている。拠って、私はこのプロジェクトが全面展開されることを熱望する。

最後までお読み頂き、誠に有り難うございました。

岩下徹(舞踊家・即興ダンス/山海塾舞踏手)

岩下 徹 (いわしたとおる)

舞踊家 国際的な舞踏集団「山海塾」ダンサー

ソロ活動では「交感(コミュニケーション)としての即興ダンス」の可能性を追求。

1957年生まれ

1986年より山海塾に参加

1983年ソロ活動開始 代表作『みみをすますー谷川俊太郎同名詩より』

「即興セッション」(音楽家や他の様々なアーティストと)

日本ダンスセラピー協会顧問

大学講師

http://www.iwashitatoru.com/

ソロ活動では「交感(コミュニケーション)としての即興ダンス」の可能性を追求。

1957年生まれ

1986年より山海塾に参加

1983年ソロ活動開始 代表作『みみをすますー谷川俊太郎同名詩より』

「即興セッション」(音楽家や他の様々なアーティストと)

日本ダンスセラピー協会顧問

大学講師

http://www.iwashitatoru.com/

伊宝田隆子さんの立ちたさの考察2020

権藤 武彦 (事象美術家)

伊宝田隆子さんの「立ちたさ」は重力と意志と時間の拮抗のように受け取っている。

横たえた姿勢から、どのように立つか、あるいはいつ立つか、優先される条件が、幾通りも思い浮かぶ。それは時間をかけてなされる行為だから。見るものは目の前のことに集中するだけでなく、タイトル「立ちたさ」そして場の意味(絵画の前なのか、共演者がいるのか、あるいは屋外の自然を前にしているか)を読み解こうとする。ある者は退屈を感じてほかのことを考えているかもしれない。あるいは眠ってしまう。それら、すべてが正解だ。

人間の行為の中で最もシンプルな行為は立つこと。二足歩行という進化の視点でいえば、人類を特徴づけるものである。乳幼児は別に教え込むことがなくても、あるとき、立とうとする。何回も失敗しながら、繰り返す。立ってどうしようというのだろう。大人のように立って歩きたい!と思いたったのだろうか。

伊宝田隆子さんの「立ちたさ」を拝見して思う、乳幼児の立ちたさ、これに迫れているかどうか。これは狙いではないかもしれない。立つ、ということにはどうしても重力との関わりが気になる。実は立ちたくても、できない人だっている。健常者でも不調の時に、重力はその存在感を生々しく示しているはずだ。

重力との抗いという部分をできるだけ素通りすること、「立ちたさ」の本領はそこにある。

乳幼児から諸事情で立つことのできない状況ではない、もっと純粋な「立ちたさ」はないか。

表現行為としてのダンスに回収されない、単に立つという行為の抽象度を上げていくということ。しかもアタマの中の理屈というより、場の共有ということで指し示すこと。

場と時間、「立ちたさ」というタイトルは、横たえている状態から立ち上がる女性の行為を中心に静逸な迫力を以って起動する。観客の思考という端末に新たな感受性を書き加える。

横たえた姿勢から、どのように立つか、あるいはいつ立つか、優先される条件が、幾通りも思い浮かぶ。それは時間をかけてなされる行為だから。見るものは目の前のことに集中するだけでなく、タイトル「立ちたさ」そして場の意味(絵画の前なのか、共演者がいるのか、あるいは屋外の自然を前にしているか)を読み解こうとする。ある者は退屈を感じてほかのことを考えているかもしれない。あるいは眠ってしまう。それら、すべてが正解だ。

人間の行為の中で最もシンプルな行為は立つこと。二足歩行という進化の視点でいえば、人類を特徴づけるものである。乳幼児は別に教え込むことがなくても、あるとき、立とうとする。何回も失敗しながら、繰り返す。立ってどうしようというのだろう。大人のように立って歩きたい!と思いたったのだろうか。

伊宝田隆子さんの「立ちたさ」を拝見して思う、乳幼児の立ちたさ、これに迫れているかどうか。これは狙いではないかもしれない。立つ、ということにはどうしても重力との関わりが気になる。実は立ちたくても、できない人だっている。健常者でも不調の時に、重力はその存在感を生々しく示しているはずだ。

重力との抗いという部分をできるだけ素通りすること、「立ちたさ」の本領はそこにある。

乳幼児から諸事情で立つことのできない状況ではない、もっと純粋な「立ちたさ」はないか。

表現行為としてのダンスに回収されない、単に立つという行為の抽象度を上げていくということ。しかもアタマの中の理屈というより、場の共有ということで指し示すこと。

場と時間、「立ちたさ」というタイトルは、横たえている状態から立ち上がる女性の行為を中心に静逸な迫力を以って起動する。観客の思考という端末に新たな感受性を書き加える。

権藤武彦 (ごんどうたけひこ)

1964年東京都出身 事象美術家

美術教育の有無や社会的な立場に拘らない表現活動を標榜している。

ブラックライトを使った絵画公開制作。

人型の立体作品を使った実演表現、架設展示を行う。

美術教育の有無や社会的な立場に拘らない表現活動を標榜している。

ブラックライトを使った絵画公開制作。

人型の立体作品を使った実演表現、架設展示を行う。

伊宝田隆子の《た・ち・た・さ》

吉澤昭博

アムステルダム市立美術館に常設展示されているバーネット・ニューマンの大作《Cathedra》を背景に演じられたパフォーマンス《たちたさ》のドキュメント映像を人形町のアート・スペース「ヴィジョンズ」で観た。仰向けで水平に寝た状態の伊宝田さんが徐々に体を動かし、約1時間かけ完全に立ち上がるまでの姿を記録したものだ。

現代人の移動する特性をとらえ人類をホモ・モーベンスと称し始めたのは半世紀前である。モビリティーにこそ人間の価値があるとする時代の思想であり、今やあらゆる人々が世界中を駆け巡っている。観光客はもちろん、スポーツ選手、芸能人、政治家、ビジネスマン、軍人そしてテロリストまでも。

しかし今回観た伊宝田さんのパフォーマンスにおける動きはモビリティーとは正反対のものであった。そこに見たものは、初めて目にしたとき理解できなかった《た・ち・た・さ》という言葉の意味、すなわち純粋に「立ち上がりたい」という垂直への意志であった。また、パフォーマンスという身体表現からしばしば表出するエロスはそこに無く、重力に抗してただ上に伸びようとする動きは、動物ではなく植物の意思表示のように見えた。

植物の蔓が何の手がかりもなくその長い触手を中空高く伸ばす姿に驚きと感動を覚えるのは私だけではないと思う。太陽に向かって成長する植物の先端は、ある法則に従ってねじれながら伸びるそうである。私にとって伊宝田さんの立ち上がり方はそのような植物の成長と重ね合った。するとその時忘れていたリルケの詩の一節が脳裏に聞こえてきた。『オルフェウスへのソネット』の晴れやかなはじめの一行である。

『すると、一本の樹が立ち昇った。おお、純粋な超昇よ』

展覧会場では、伊宝田さんが過去に行ったパフォーマンスの写真アルバムも拝見した。そこには過去の《たちたさ》がそれぞれ個性ある構成や演出で開催された様子が写っていた。観衆を前に行われた過去のそれらのパフォーマンスに於いて、多くの視線に囲まれて表現することにより、彼女は余計なエネルギーも放出していたのではないかと思われた。

片や今回、観客のいない空間でニューマン作品《Cathedra》に対峙する荘厳な気配の中、伊宝田さんは純粋な《たちたさ》の磁場を創出させている。その映像からは、何の無駄なエネルギーの放出は感じ取れない。植物が光合成で炭水化物を生み出し成長するように、彼女は《Cathedra》のエネルギーを取り込みながら自己の内部に何かを生み出そうとしているようだ。これを機にプロジェクト〈ニューマン・シリーズ〉をもっと見てみたい。

現代人の移動する特性をとらえ人類をホモ・モーベンスと称し始めたのは半世紀前である。モビリティーにこそ人間の価値があるとする時代の思想であり、今やあらゆる人々が世界中を駆け巡っている。観光客はもちろん、スポーツ選手、芸能人、政治家、ビジネスマン、軍人そしてテロリストまでも。

しかし今回観た伊宝田さんのパフォーマンスにおける動きはモビリティーとは正反対のものであった。そこに見たものは、初めて目にしたとき理解できなかった《た・ち・た・さ》という言葉の意味、すなわち純粋に「立ち上がりたい」という垂直への意志であった。また、パフォーマンスという身体表現からしばしば表出するエロスはそこに無く、重力に抗してただ上に伸びようとする動きは、動物ではなく植物の意思表示のように見えた。

植物の蔓が何の手がかりもなくその長い触手を中空高く伸ばす姿に驚きと感動を覚えるのは私だけではないと思う。太陽に向かって成長する植物の先端は、ある法則に従ってねじれながら伸びるそうである。私にとって伊宝田さんの立ち上がり方はそのような植物の成長と重ね合った。するとその時忘れていたリルケの詩の一節が脳裏に聞こえてきた。『オルフェウスへのソネット』の晴れやかなはじめの一行である。

『すると、一本の樹が立ち昇った。おお、純粋な超昇よ』

展覧会場では、伊宝田さんが過去に行ったパフォーマンスの写真アルバムも拝見した。そこには過去の《たちたさ》がそれぞれ個性ある構成や演出で開催された様子が写っていた。観衆を前に行われた過去のそれらのパフォーマンスに於いて、多くの視線に囲まれて表現することにより、彼女は余計なエネルギーも放出していたのではないかと思われた。

片や今回、観客のいない空間でニューマン作品《Cathedra》に対峙する荘厳な気配の中、伊宝田さんは純粋な《たちたさ》の磁場を創出させている。その映像からは、何の無駄なエネルギーの放出は感じ取れない。植物が光合成で炭水化物を生み出し成長するように、彼女は《Cathedra》のエネルギーを取り込みながら自己の内部に何かを生み出そうとしているようだ。これを機にプロジェクト〈ニューマン・シリーズ〉をもっと見てみたい。

2017年7月5日 吉澤昭博

見る者こそが立ち上がる -即興空間で立つ-

宮田徹也 (日本近代美術思想研究)

「立ちたさ」。どう立ちたいのか身体にききながら立つ。重力に反して垂直方向へ立とうとする力とそれについていく身体を感じる。垂直方向への力と同時に体重が圧している水平面を感じる。立っていく事によって変化していくまわりの空間を感じる。伊宝田隆子の制作理念である。

伊宝田は絵画を学び、1994年より3回塾の岩下徹ダンスワークショップに参加。1995年より身体の水平状態から垂直状態に立とうとする衝動を丁寧に追いながら立っていく行為を「立ちたさ」と名付け、自然の中や様々な環境で行為し、記録を取る。また、写真家、舞踊家、イラストレーターなどアーティストとのコラボレーションにより作品を制作し、発表している。6月6日から16日まで。浅草橋MAKII MASARU FINE ARTS で展覧会を行った。両国門天ホールでの公演「即興空間で立つ」は、師と最強の即興ミュージシャンである竹田賢一とのコラボレーションである。伊宝田の集大成でもあろう。

伊宝田は床に横たわる。竹田が大正琴の音色をエレクトリックにエフェクトして、断片的に演奏する。坂本龍一、J・ゾーンらと共演した実力を持つ竹田は批評家としても2013年に、『地表に蠢く音楽ども』を月曜社から出版している。知的な竹田の音楽は不十分に音色を変えたり、突如として緊張感が失われたりしたように聴こえるが、それはむしろJ・ジョーンズの絵画に現れる塗りの斑、A・ジャコメッティの彫刻に見られる荒い削りのような現代性を携えている。それに対して岩下の舞踏に卒はなく、舞いながら生まれるフレーズを隈なく踊り続ける。その中で、伊宝田が腰をつけ、立ち上がる様を50分続けるのである。

立つ行為とするバレエの基礎、舞踏の在り方を思い起こすことができるが、伊宝田の場合はそれがない。風倉匠の椅子、古沢宅(現・首くくり栲象)の初期の活動である痙攣、田中泯のハイパーダンスのような思想やメソッドが伊宝田を支えているのではない。伊宝田は単に立つことに疑問を持ち、テクニックを携えずに行為を繰り返す。

ここにこそ現代美術の思想が隠れている。伊宝田は様々な場所でこの行為を繰り返し、そこで様々な意見を体に入れている。伊宝田が立つショーを見るのではない。見る者は自ら立つという覚醒を自覚しなければならないのだ。演じる者と見る者の境界線を破壊するのが現代美術の思想だ。我々がこの閾を乗り越えるべきであることを、伊宝田の行為は教えてくれる。

伊宝田は絵画を学び、1994年より3回塾の岩下徹ダンスワークショップに参加。1995年より身体の水平状態から垂直状態に立とうとする衝動を丁寧に追いながら立っていく行為を「立ちたさ」と名付け、自然の中や様々な環境で行為し、記録を取る。また、写真家、舞踊家、イラストレーターなどアーティストとのコラボレーションにより作品を制作し、発表している。6月6日から16日まで。浅草橋MAKII MASARU FINE ARTS で展覧会を行った。両国門天ホールでの公演「即興空間で立つ」は、師と最強の即興ミュージシャンである竹田賢一とのコラボレーションである。伊宝田の集大成でもあろう。

伊宝田は床に横たわる。竹田が大正琴の音色をエレクトリックにエフェクトして、断片的に演奏する。坂本龍一、J・ゾーンらと共演した実力を持つ竹田は批評家としても2013年に、『地表に蠢く音楽ども』を月曜社から出版している。知的な竹田の音楽は不十分に音色を変えたり、突如として緊張感が失われたりしたように聴こえるが、それはむしろJ・ジョーンズの絵画に現れる塗りの斑、A・ジャコメッティの彫刻に見られる荒い削りのような現代性を携えている。それに対して岩下の舞踏に卒はなく、舞いながら生まれるフレーズを隈なく踊り続ける。その中で、伊宝田が腰をつけ、立ち上がる様を50分続けるのである。

立つ行為とするバレエの基礎、舞踏の在り方を思い起こすことができるが、伊宝田の場合はそれがない。風倉匠の椅子、古沢宅(現・首くくり栲象)の初期の活動である痙攣、田中泯のハイパーダンスのような思想やメソッドが伊宝田を支えているのではない。伊宝田は単に立つことに疑問を持ち、テクニックを携えずに行為を繰り返す。

ここにこそ現代美術の思想が隠れている。伊宝田は様々な場所でこの行為を繰り返し、そこで様々な意見を体に入れている。伊宝田が立つショーを見るのではない。見る者は自ら立つという覚醒を自覚しなければならないのだ。演じる者と見る者の境界線を破壊するのが現代美術の思想だ。我々がこの閾を乗り越えるべきであることを、伊宝田の行為は教えてくれる。

(両国門天ホール/6月15日)

音楽舞踊新聞 2932号 に掲載 音楽新聞社

音楽舞踊新聞 2932号 に掲載 音楽新聞社

宮田徹也 (みやたてつや)

日本近代美術思想史研究

岡倉覚三、宮川寅雄、針生一郎を経て敗戦後日本前衛美術に到達。ダンス、舞踏、音楽、デザイン、映像、文学、哲学、批評、研究、思想を交錯しながら文化の【現在】を探る。

岡倉覚三、宮川寅雄、針生一郎を経て敗戦後日本前衛美術に到達。ダンス、舞踏、音楽、デザイン、映像、文学、哲学、批評、研究、思想を交錯しながら文化の【現在】を探る。

Get Up,Stand Up いま、この時代に「立つ」ということ

天鼓 (アーティスト, パフォーマー, ミュージシャン)

立つことが難しくなっている。子供らは地べたにしゃがみこむ。大人でさえも受けて立てるような時代ではないのだから、無理もない。特にこの日本という経済大国は、人が人であることを無視して増殖を続けた。自らを奮い立たせることで日々の暮らしをしのいでいるものの、いまの日本人の立ち姿には何の迫力も爽やかさもない。

伊宝田隆子さんのやろうとしていることは、この時代のこの国だからこそ生まれて来たテーマであるのかもしれない。そして、この時代への、ひとつの大きな挑戦でもあるだろう。「立つ」というありふれた行為、しかし、いまやそれは私たちが改めて問い直さなければならない行為であるということ。

時間をかけて、そのからだを水平から垂直へと移行する。極めてシンプルな日常に埋もれた動作が、パフォーマンスとして展開されることの興味は計り知れない。「立つ」という動作によって起こる肉体の作業、指の、足の、腕の、胸の、腰の、背中の、大小の筋肉や骨の動き。立とうとする意志力と連携するからだ、そして抵抗、葛藤。私たちが無意識に日々繰り返す動作は、なんと素晴らしく完成されていくことか。ドラマテックであり、愛おしくもある。

このパフォーマンスの、もうひとつの豊かさは時間である。より速くということに重点を置くことの愚を、誰しも内心知ってはいるのだ。が、不安が足踏みして時間を早巻にする。静かに在ること、思索することなしに私たちは強くなれない。伊宝田さんのつくるあまりにも緩慢な時の流れは、速さを追うことの何であるかを私たちに突きつける。

「立つ」ことに対する執着がパフォーマンスとして動き出した。奇を衒った派手な表現よりもこの内省的な『立ちたさ』に、次世紀への希望が見える。

伊宝田隆子さんのやろうとしていることは、この時代のこの国だからこそ生まれて来たテーマであるのかもしれない。そして、この時代への、ひとつの大きな挑戦でもあるだろう。「立つ」というありふれた行為、しかし、いまやそれは私たちが改めて問い直さなければならない行為であるということ。

時間をかけて、そのからだを水平から垂直へと移行する。極めてシンプルな日常に埋もれた動作が、パフォーマンスとして展開されることの興味は計り知れない。「立つ」という動作によって起こる肉体の作業、指の、足の、腕の、胸の、腰の、背中の、大小の筋肉や骨の動き。立とうとする意志力と連携するからだ、そして抵抗、葛藤。私たちが無意識に日々繰り返す動作は、なんと素晴らしく完成されていくことか。ドラマテックであり、愛おしくもある。

このパフォーマンスの、もうひとつの豊かさは時間である。より速くということに重点を置くことの愚を、誰しも内心知ってはいるのだ。が、不安が足踏みして時間を早巻にする。静かに在ること、思索することなしに私たちは強くなれない。伊宝田さんのつくるあまりにも緩慢な時の流れは、速さを追うことの何であるかを私たちに突きつける。

「立つ」ことに対する執着がパフォーマンスとして動き出した。奇を衒った派手な表現よりもこの内省的な『立ちたさ』に、次世紀への希望が見える。

天鼓 (てんこ)

アーティスト, パフォーマー, ミュージシャン

70年代末からニューウエイブシーンでバンド「水玉消防団」のヴォーカルとして音楽を始める。ニューヨークでソロ活動開始後、80~90年代はジョン・ゾーンやフレッド・フリスなどとヨーロッパやアメリカを中心に世界各地のフェスティバルに招聘される。それまでになかった「即興によるヴォイス」という分野を確立。90年代の7年間、英国のエマソンカレッジにてアートを通してシュタイナーによる人智学を学ぶ。パフォーマンス活動の他に、ヴォイスやムーブメント、粘土造形などのワークショップも。

http://tenko-voice.com

70年代末からニューウエイブシーンでバンド「水玉消防団」のヴォーカルとして音楽を始める。ニューヨークでソロ活動開始後、80~90年代はジョン・ゾーンやフレッド・フリスなどとヨーロッパやアメリカを中心に世界各地のフェスティバルに招聘される。それまでになかった「即興によるヴォイス」という分野を確立。90年代の7年間、英国のエマソンカレッジにてアートを通してシュタイナーによる人智学を学ぶ。パフォーマンス活動の他に、ヴォイスやムーブメント、粘土造形などのワークショップも。

http://tenko-voice.com